Обычно ремонт погребов – дело даже более трудоемкое, чем строительство новых. Подобное положение объясняется тем, что владелец участка либо не знает, либо уже забыл устройство ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние и особенности конструкции хранилища могут быть определены только после откопки и частичной разборки погреба.

Гидроизолиния хранилища нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.

Вначале производится тщательное обследование, в результате которого определяется характер и конструкция существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеечной изоляции ранее применялся такой рулонный материал, как рубероид на битумной мастике, то и для новой гидроизоляции рекомендуется снова использовать такой же рубероид, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дегтевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

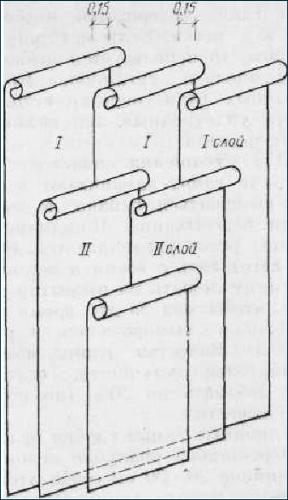

После определения вида гидроизоляции погреб просушивается. Кирпичная кладка изнутри штукатурится и затирается до гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора с соотношением 1:3. После просушки на стены и на пол наклеивается рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до десяти-пятиадцати сантиметров на швах (рис. 1). Наклейка полотнищ производится на горячей битумной мастике по предварительно вагрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок – разжиженным битумом. Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер в свою очередь защищается от механических повреждений кирпичной кладкой в 1/4—1/2 кирпича, так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка – цементная штукатурка состава 1:2 (цемент – песок) и побелка известью (рис. 1).

При заделке течей в стенках и основаниях вначале производится расшивка трещин или дефективных участков на глубину 2–5 см (до плотного бетона) и очистка трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом (без добавки песка) марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (на ведро воды – 200 г клея). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.

В состав ремонта обязательно включается починка отмосток и планировка территории вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире – до 1,5 м с уклоном 1: 10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную маетику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмостки со стенками погреба или подвала.

Обязательно проверяется работоспособность вентиляции. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции – чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя трубами: вытяжной и приточной. Если делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной, с ветроулавливанием.

Если в погребе появляется конденсат – значит, погреб холодный, его надо дополнительно утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.

При просадочных явлениях грунта, связанных с воздействием на него талых и атмосферных вод, а также подземных вод, необходимо прежде всего установить причины, вызвавшие эти разрушения. После этого необходимо откопать грунт в поврежденных местах (а если необходимо, то и вокруг всего сооружения), затем выполнить обратную засыпку пазух слоями с добавлением песка и щебня, обязательно уплотняя и трамбуя каждый слой.

Для предотвращения нарушений целости планировочной поверхности вокруг погребов производится закрепление грунта посевами трав и кустарников.

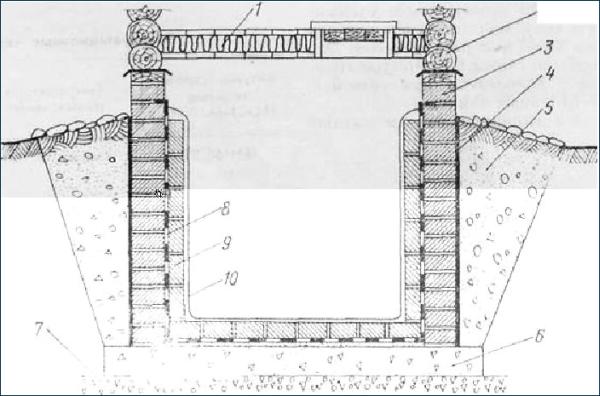

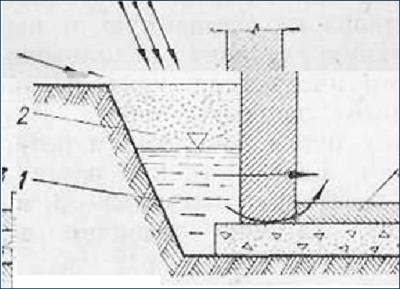

Погреба, сооруженные в плотных глинистых грунтах, подвержены напорному воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке котлована (рис. 3). И если не принять специальных мер защиты, погреба будут постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами, даже если они вырыты в сухих местах, при глубоком залегании грунтовых вод.

Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воды, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.

Для устранения подтопления погребов необходимо предусмотреть следующие меры:

- устройство водоотводной канавы для обеспечения быстрого отвода атмосферных и талых вод;

- ликвидацию увлажнения и нарушения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по устройству погреба в возможно короткий срок, не допуская длительных перерывов;

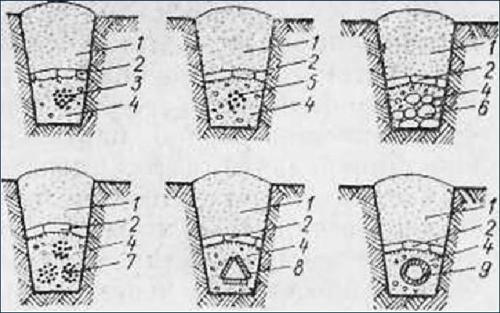

- устройство-кольцевого дренажа для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места (кюветы, овраги, ручьи, лощины и др.). Если пониженных мест нет, тогда дренаж можно присоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба. На рис. 26 приведены конструкции дрен;

- сооружение стен и основания погреба с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотные, водонепроницаемые бетоны. Если применяют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1:2) и предусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой.

Дренаж абсолютно необходим в случае, если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, иначе котлован и сам погреб могут превратиться в своего рода водосборный колодец.

Необходимость в дренаже отпадает, если погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах, например песчаных.

Если нельзя сделать дренаж, то надо предусмотреть противонапорную надежную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка). Но лучше все же делать полы и стены, используя для этого водонепроницаемый бетон.

Дополняют защитные мероприятия широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг погребицы.

Обратную засыпку делают с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта, чтобы как можно лучше защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажняться.